Некрополь

Церковный староста указал мне на одну гробницу, говоря, что какой-то «Енерал нарочито приезжал разбирать надпись, счищал мох с камня, чем-то намазывал камень, бился долго, да так и уехал».

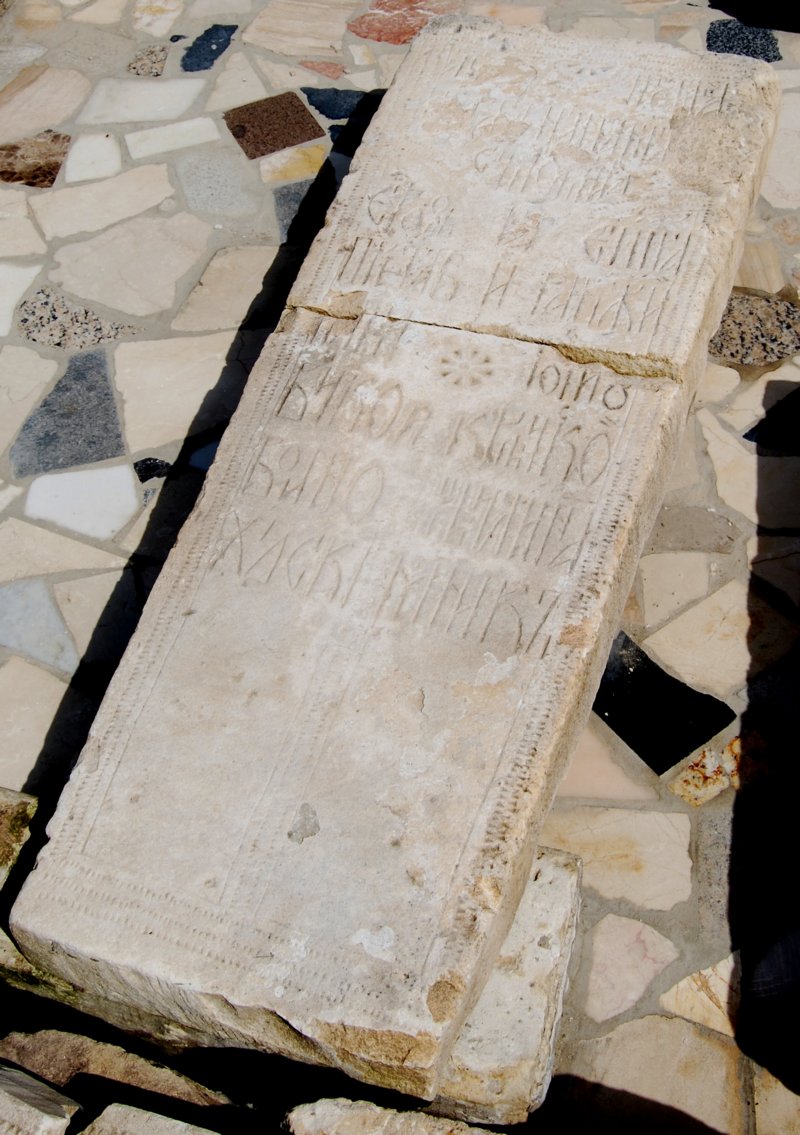

Надпись точно заинтересовала меня: с разу прочтя до половины, и я пробился над разбором второй половины не менее полчаса, но был счастливее Генерала, прочел почти всю и, кажется, верно. Надпись эта начертана с боку камня, грубо обделанного в виде гробницы: «7165 (1657) года Июня в 28 день, в 15… за Государя и веру убиен. Юрьева Ливонского раб Божий Елевферий Фомин Ратов». Другие надписи менее любопытны, на пример: «Лета 7137(1629) января 25 дня, на память иже во Св. Отца нашего Григория Богослова, преставися раба Божия инока схимница Вера Григорьева Галкина из девичьего монастыря»…

После катастрофы, которая произошла с нашей страной в 17‑м г. ХХ в., кладбище было разорено обезумевшими потомками захороненных там людей. Местные жители рассказывают (возможно, это и легенда), что был приказ уничтожить плиты, но некто спас их, приказав закопать в землю.

В 70-х гг. прошлого века известный археолог Л. А. Беляев, занимавшийся изучением надгробий, во время раскопок на месте бывшего кладбища обнаружил несколько надгробных плит и описал их. В своей книге «Русское средневековое надгробие» Беляев пишет: «В ходе работ по реставрации собора (конец 1970-х — 80 гг.) проводились раскопки…, показавшие существование некрополя на месте каменного храма по крайней мере в первой половине XVI в. Кроме того был обнаружен и обмерен ряд плит, лишь одна из которых (и то предположительно) могла быть прочитана уже о. Л. Кавелиным. Погребения под ними не вскрывались, в основном плиты перемещены со своих мест».

Когда монастырь начал восстанавливаться, возникла необходимость снять лишний грунт возле храмов. Тут-то и обнаружились закопанные в землю надгробия. Калужские археологи Г. А. Массалитина и И. В. Болдин сделали описание некоторых плит. Вот что они пишут в своем исследовании: «Стилистический анализ и прочтение надписей, нанесенных на части плит, позволили установить, что самые ранние из них могут быть отнесены к концу XV — началу XVI в.; наиболее поздние — к первой половине XVIII в.».

Но на протяжении нескольких лет, пока велись работы по планировке территории, белокаменные надгробия продолжали попадаться в земле. Некоторые из них были целые, хорошей сохранности, много оказалось частей, из которых постепенно составились почти целые плиты. К сожалению, пока нет исследователей, которые могли бы профессионально заняться изучением сложившегося некрополя. Особый интерес представляет анализ фамильного состава погребений. Леонид Андреевич Беляев пишет: «Важно, что фамилии погребенных совпадают с занесенными в Синодик дворянскими родами (Матовы, Капустины), хорошо известными по разрядным книгам, именами которых до сих пор названы селения на Угре». Кто были эти люди, какой оставили след в истории? Хотелось бы найти ответы на эти вопросы.

Вот наиболее интересные и сохранные надписи на плитах, донесшие до нас память о благочестивой, а иногда и героической жизни усопших:

ЛЕТ 7053 (1545) ИЮНЯ 6 ПРЕСТАВИС

ИВАН ИНОК ИОНА КАПУСТИН

ЛЕТА 7147 (1639) ГО

(ЯН)ВАРЯ В 25 (ДЕНЬ) НА ПАМЯТЬ ИЖЕ

(ВО) С(ВЯ)Т(Ы)Х ОТЦА НАШЕГО

(ГРИ)ГОРИЯ БОГОСЛОВА

ПРЕСТАВИСЯ РАБА

БОЖИЯ ИНОКА СХИ

МНИЦА ВЕРА ГРИГОРЬ

ЕВА ЖЕНА ИВАНО

ВИЧА МАТАВА

(ЛЕТА 7)152 (…)

В 20 ДЕНЬ ПРЕСТА(ВИС)

(РАБ) Б(О)ЖИ(И) ИНОК СХИ

(МНИК) МАКАРЕИ ЕРГОЛЬ

СКОИ

ЛЕТА 7105 (1597)

12 ДЕНЬ УБИЕН БЫС(ТЬ) НА ВОИ

ФИЛИПЬЕВИЧ КАПУСТИН

ЛЕТА 7059 (1551)

НА ПАМЯТЬ СВЩМЧ ЕПИСКОПА

ЕРОФЕЯ ПРЕСТАВИСЯ

ВИ(Ч) КОРЕКРЕЙСКОИ

ВО ИНОЦЕХ ИЛИНАР

ХЪ СКИМНИК

Интересно, что в Спасском помяннике среди частных родов встречаются фамилии, означенные на надгробиях: уже известные нам Капустины, Матовы, далее — Ладыженские, Подгорецкие, Керекрейские (в местной топонимике речка Керекрейка). Массалитина и Болдин пишут: «Проблема жизни и смерти была, есть и будет одной из главных в мировоззрении и мироощущении каждого отдельного человека и человечества в целом… Надгробные памятники, являясь неотъемлемой частью культуры народа, представляют собой ценный исторический источник, содержащий хронологическую, генеалогическую, социально-экономическую, историко-художественную (мы бы добавили — еще и духовную) информацию. Они позволяют определить истоки и направление развития культурных традиций… отражают эстетические и художественные вкусы своего времени». Проникновение в тайну древних надгробий встраивает и нас в хронологический ряд наших предков и будущих потомков, и как хочется, чтобы те русские люди, которые будут жить после нас, бережно относились к праху своих отцов и дедов, чтобы им была присуща «любовь к отеческим гробам», чтобы молитва их звучала над землей, в которой покоятся поколения таких же, как и они русских людей.